임장순, Im Jang soon

2023년 11월 7일(Tue.) -12월 1일(Fri.)

Nov. 7 – Dec. 1, 2023

작품 연구를 통해 전통 회화 매체가 현대 사회와 문화의 다양한 요소들을 참조 (referencing) 또는 지시 (indexing) 할 수 있는 작품 창작의 방법론을 탐색하고 있습니다. 사회, 문화와 관련되는 특정 이미지나 텍스트가 회화 작품의 화면에 전통 회화창작의 기법을 통해 재현됨으로써 관객은 작품 창작에 임한 작가, 그리고 특정 사회/문화에 관한 담론을 회화작품을 통해 반추하게 됩니다. 이번 전시를 위해 ‘붕괴’라는 키워드로 1990년대에 있었던 다양한 사건들을 기사화했던 신문의 페이지를 수묵화의 화면에 재현하는 연구를 진행했습니다. 어린 시절에는 큰 관심이 없었던 사회적 사건이 이후 긴 시간동안 개인의 일상에 많은 변화를 가져다주었던 과정을 상기하며 그 기억의 형태를 그려내는 회화 작품을 제작했습니다. 신문의 형식을 화면에 동일하게 재현하기 위해 밑그림을 따라 그려진 작가의 다양한 붓질의 흔적들은 작품의 이미지가 보여주는 과거의 시간과 작품 제작을 위한 작가의 시간을 모두 지시하고 있습니다. 회화의 화면 위에 과거와 현재, 가능성과 한계, 이상과 현실 등을 그 작품의 주제와 표현방식에서 각각 드러냄으로서 대상을 바라보는 시각의 틀로서의 동양 회화를 창작하기 위한 방법론을 탐색하고 있습니다.

My practice engages in painting that indexes and references contemporary states of our society and culture. Representing images and texts on work through Asian traditional medium and techniques, viewers look at an artist beyond the work considering social and cultural discourses that I concentrate on. In my recent work, I applied newspaper photographs, sumi ink on mulberry paper which is the Asian traditional painting medium. My practice is to contemplate/overcome my childhood memory lived in Korea, developing country in 1970s and 1980s and the generational gap between me and my father. Viewers would reflect the past events that photographs in my work indicates and artist’s time to create the painting. Juxtaposing the past and present, and the real and memory on my work, I explore Asian traditional painting medium to function as a perspective looking at our society.

임박한 붕괴의 징후들

이선영(미술평론가)

신문 한 면의 비율을 유지하면서도 기사를 이루는 글자들을 모조리 점(때로는 선)으로 지워 버린 임장순의 작품은 장난스러우면서도 공격적이다. 덮어쓰기라고 할 만큼 한 점 한 점 열심히 찍은 그의 작업은 선택된 소재인 신문을 불태우거나 찢어발기는 것과도 다르지만, 거의 문화파괴적 행동에 가깝다. 김환기 화백의 점들을 떠올리기도 하는 임장순의 점들이 우주라면, 인쇄된 문자들 위의 그것들은 미디어 이론가 마샬 맥루한이 말한 ‘구텐베르크의 은하계’일 것이다. 구술로 전해오던 메시지를 인쇄를 통해 복제했을 때의 변화는 가히 혁명적이었을 것이다. [구텐베르크의 은하계]에 의하면 중세 말에 발명된 인쇄술은 근대를 열어 제쳤다. 그에 의하면 구텐베르크 인쇄술의 제 1 효과는 귀로 들리는 말을 가시적인 단어로 전환하는 것이다. 그것은 당시 자연 과학의 발전, 즉 비가시적인 힘에 가시적인 형식을 부여하는 것과 궤를 같이한다. 인쇄를 통해서 구술성에서 문자성으로 변화함으로서 직접적 상호작용보다는 오직 시점만이 존재하게 되었다고 평가된다.

마샬 맥루한에 의하면 시각적 관점의 세계는 획일적이고 동질적인 공간이다. 원근법의 전통에 나타나듯, 서로 다른 시점이 어떻게 조율될 것인지는 권력의 문제다. 임장순은 지시대상의 형식을 유지하면서도 내용을 괄호친다. 신문에 원래 있었을 내용 보다는 그 형식적 장치를 드러내면서 한 시대의 지배적 매체를 소격시킨다. 거리두기는 예술, 특히 형식주의에서의 주요 문법이었다. 지금은 다소간 구 매체에 속하는 신문은 작가가 청년기였던 90년대의 것들이 참조되어 더욱 고풍스러운 아우라를 품고 있다. 빠르게 변화해온 미디어 환경은 90년대의 신문을 고서같은 유물의 반열에 올려놓는다. 얼마 전 지나간 어정쩡한 과거가 수 백 년 된 전통보다 더 오래된 듯 느껴지는 것은 그것을 향유 했던 기억은 있되, 지금은 거의 없기 때문이다. 당대에 흔한 것일수록 후대에 더 희귀해진다는 고고학의 발견이 있다. 그동안 신문은 읽혀지고 나서 바로바로 신문지가 되었던 것이다.

신문과 관련해서, 오래전 당시 인기 TV 프로그램 ‘세상에 이런 일이’에서 봤던 신기한 예도 기억에 선명하다. 광주 민주화 운동에 대한 내용이 보도 금기를 벗어나 신문에 게재되기 시작하자, 그에 감동한 어떤 사람이 그날 이후로 그 ‘귀중한’ 신문을 하루치도 빼지 않고 모으기 시작했다는 내용이다. 하지만 수집된 신문은 곧 그의 집을 다 차지하게 되었다. 전자적으로 매개되는 소통이 본격화되기 전야의 에피소드일 것이다. 하지만 필자도 10여년 전 까지만 해도 신문 스크랩을 꾸준히 했던 기억이 있다. 물론 개인에게 중요하게 다가오는 자료들을 모으는 것을 가치 있으며 신문은 여전히 유력한 원천이지만, 그것을 물리적으로 모으는 것에는 이제 한계가 있다. 하지만 임장순이 신문을 대하는 방식은 귀중한 사료나 자료로서는 아니다. 이번 전시를 위해 새로 제작된 작품들에서 그가 선택한 90년대 기사들은 ‘북체제 몇 년 후 붕괴’, ‘선거철 진풍경’, ‘대결국회 본회의장 곳곳 진풍경’ 등 풍자적인 요소가 강하다.

그것들은 이번 전시의 부제인 [붕괴]와 관련된 것이지만, 30여 년이 흐른 지금도 여전히 기시감이 있는 장면들 아닌가. 그가 원본의 형식을 애써 유지하는 것은 개입 및 변형을 보다 극적으로 나타내기 위함이다. 작품에 따라서 어떤 기사의 사진 자리에 X표를 크게 쳐 놓기도 하고, 누군가 알만한 인물을 신문의 한 면으로 가정된 화면 여기저기에 ‘도배’를 해놓기도 하는 식의 대화를 한다. 정보를 소비만 하는 수동적 독자가 아니라 능동적으로 생산한다. 읽기에서 쓰기로의 전환은 롤랑 바르트를 비롯한 텍스트주의자들이 강조했던 것이며, 특히 예술적 국면에서 중요하다. 임장순의 경우는 미술작품으로의 재탄생이다. 작가는 이러한 생산, 또는 쓰기를 통해 얼마 전 지나간 과거의 합법성이나 합리성을 훼손시킨다. 시간의 시험을 거쳐서 ‘자연스럽게’ 도태가 검증된 사회적 현실을 드러내는 것이다. 우리 사회에서는 그러한 과거가 현재에도 진행형이니만큼 비판적이다.

[붕괴]라는 묵시록적 전시 부제는 그것을 강조한다. 지금은 물론 당시에 봐도 의심스러운 내용은 둘째치고, 특히 세로줄 배치에 한문도 많이 섞인 신문의 글자들이 90년대에도 지배적었음을 기억할 때, 어떤 세대에게는 그것이 권위로 다가올 수 있다. 지금도 정치인들은 대중들에게 익숙하지도 않은 사자성어 문자들을 남발하곤 한다. 뜬금없이 ‘이념’을 강조(강요)하면서 국민들이 ‘하나가 될 것을’ 요구하는 지배자의 속내를 드러내기도 한다. 뉴스라는 맥락으로 제시된 인쇄된 정보는 계몽된(또는 계몽되어야 할) 주체를 가정한다. [구텐베르크 은하계]에 의하면, 인쇄는 독자를 제한 없는 자유와 자발성을 지닌 주관적 세계의 존재로 만들었다. 구술성의 시대는 물론, 필사본의 시대에도 독서는 공동적 행위였다. 하지만 인쇄술은 개인주의를 강화했다. 맥루한의 분류법에 의하면 그 주체는 ‘내부지향적’인데, 그것은 하나의 고정된 관점에 의존하는 것을 말한다. 그에 의하면 인쇄문화가 가능하게 한 정지되고 지속적인 성격은 동요하지 않는 확고한 모습, 거의 최면술에 걸린 것 같은 시각적 자세 같은 것이다.

맥루한에 의하면 인쇄된 단어는 정신 운동의 한순간을 포착한 것이다. 기본적으로 운동과 변화의 모든 문제를 정지된 부분 혹은 영역으로 변화시키는 정신적 습관을 강화시키는 것은 인쇄된 단어의 정지화면이다. 인쇄는 변하는 것을 불변하는 것으로 바꾸어 놓은 후 이를 설명하고 통제하기 위한 분석적인 방법을 고취했다. 맥루한은 시각화 기술에 이미 세상이 동질화됨을 본다. 경험을 동질적인 것으로 가공 처리하는 기술이 생기자 자연은 물론 타인을 통제하는 권력은 강화됐다. 결국 인쇄문화는 문화의 패턴을 제도화하는데 많은 역할을 하면서 근대의 중앙집권적 국가를 가능하게 했다. 맥루한은 국민은 인쇄를 통해 자기 자신을 처음으로 보았다고 말한다. 내셔널리즘은 인쇄, 원근법, 그리고 시각적인 계량화와 함께 발생한 고정된 시점에 의존하고 있으며 또 그것에서 유래한다. 보편적인 문자해독능력(literacy)은 흩어져 살던 인간들을 국민으로 통합하여 생산활동이나 전쟁 등에 대규모로 동원된다.

오랫동안 상상의 모델이 되어왔던 유사(類似,analogous)의 세계는 새로운 선형(lineal)의 세계로 이어져 근대의 과학과 예술을 가능하게 했지만, 치명적 한계도 지적된 셈이다. 맥루한은 ‘지구촌’이라는 개념을 통해 독선적인 논리보다는 과거 구술적 문화의 특징이었던 대화를 중시하는 비전을 통해 ‘구텐베르크 은하계’의 의미와 한계를 동시에 지적할 수 있었다. 한편 정보화 사회가 본격적으로 전개되면서 자료의 가치가 높아져서 역으로 당시의 ‘원본’ 신문은 귀한 대접을 받을 것이다. 원래의 소용과 기능이 약화된 대상들은 예술적 소재가 될 수 있다. 오래된 전통은 보편이 아니라 역사학자 등 특수 계층만 접근할 수 있다. 정보화시대가 도래하면서 대중들도 편재하는 정보에 접근할 수 있게 되었지만, 여전히 권력을 낳을 수 있는 핵심 정보에의 접근은 제한적이다. 리오타르가 포스트모더니즘의 조건으로 거론한 ‘완벽한 정보 게임’은 요원하다.

정보독점을 통해 기득권을 유지하려는 경향은 신화와 종교 시대만큼이나 현대도 마찬가지다. 급격한 근대화로 전통이 단절된 곳에서는 오히려 새로움의 원천이 되기도 한다. 인터넷이 90년대 중반부터 활성화되고 스마트폰이 2010년 돼서야 보편화된 시점을 생각하면, 임장순이 참조하는 연도의 신문들은 이 전시의 부제 [붕괴]처럼 한 시기의 종말을 예시한다. 지워진 글자들과 함께 배치된 당시에 위대했거나 물의를 일으켰던 인물들, 그리고 그와 더불어 당대를 주름잡던 사건사고들 또한 상대화한다. 하지만 정치경제에 관련된 뉴스들은 그 영향을 역사로만 돌릴 수 없는 면이 존재한다. 신/구 보다는 좌/우로 갈리곤 했던 사건과 그 해석, 그리고 여파는 여전히 진행 중이다. 가령 공공영역에서 필요 충분 조건인 치밀한 검증이나 공정한 과정은 없고 정쟁의 무대가 된 청문회 장면 등이 그것이다. 지금은 논쟁조차도 없이 자동적으로 입장이 생기곤 하지 않은가.

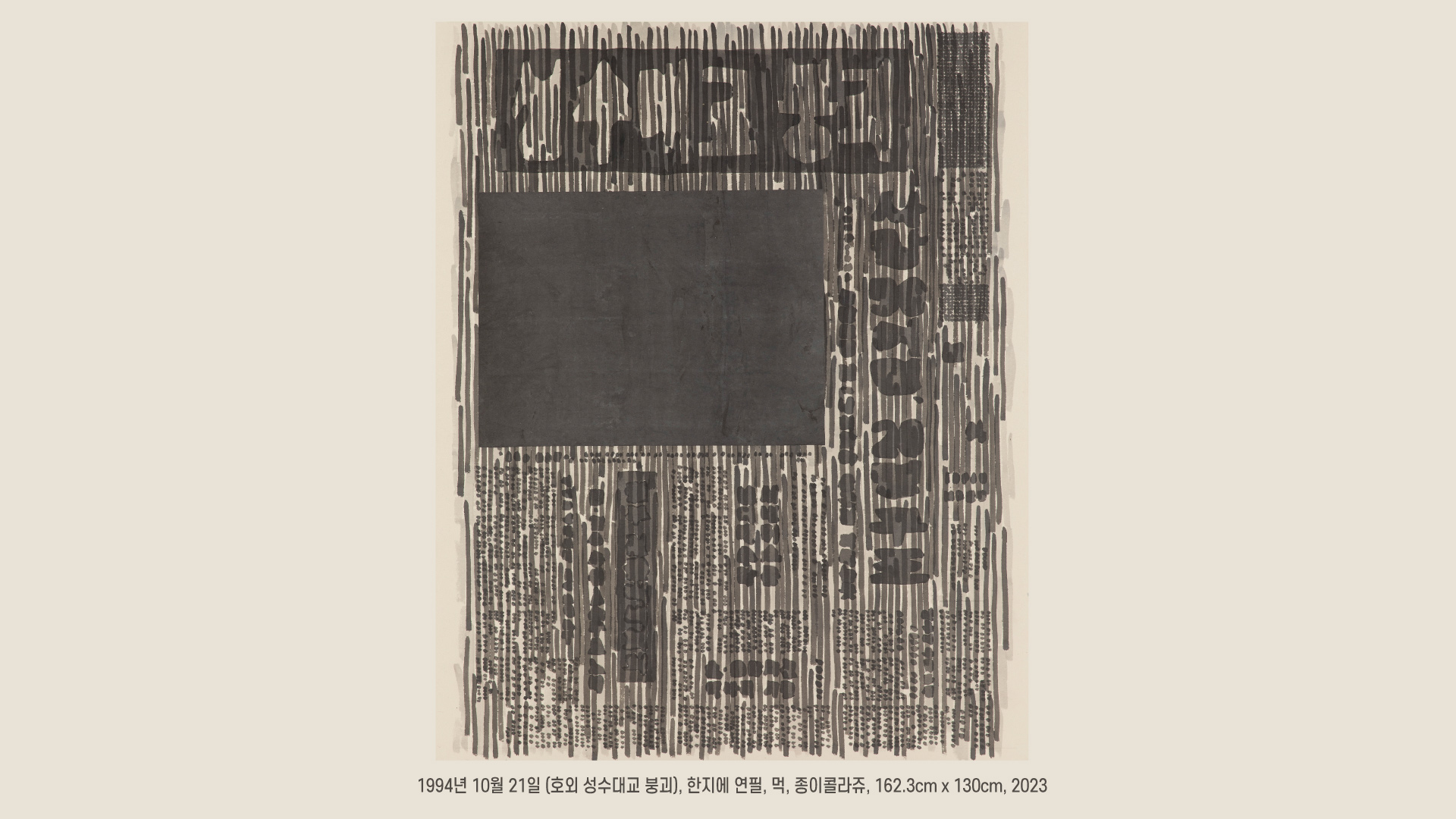

그만큼 우리 사회의 모순이 근본적인 해결이 없이 유예된 채 도미노같은 위험의 연쇄망을 더욱 조밀하게 세워오지는 않았나. 162.3×130cm 크기의 장지에 연필, 먹, 안료, 디지털 프린트 등 복합적인 방식으로 제시된 신문 형식의 작품 제목은 당시의 발행날짜다. 90년대 신문은 네이버 아카이브에 원본 이미지를 찾을 수 있다. 작가는 ‘참조(referencing) 또는 지시(indexing)’적 측면을 강조한다. 상상보다는 선택이 더 중요하다. 작품이 단지 자료가 아니라 성찰임은 물론이다. 90년대의 신문이 주로 선택된 것은 작가가 청년기를 보낸 보다 민감한 시기였기 때문이다. 90년대는 1999년 12월 31일에 끝난 것이 아니라 1997년 IMF 때 끝났다는 평가도 있을 만큼 경제적 재난이 닥쳤던 시기였고, 작가 또한 그 여파로 ‘붕괴’를 경험했다. 그 때 주가 붕괴는 물론이고 건물, 다리 등의 붕괴 사고도 빈번했고 친구도 성수대교 붕괴 사고로 죽었다.

2023년에 발표된 작품들에는 IMF 외환위기가 있었던 1997년 11월 22일자 신문의 면을 수묵화와 수묵담채화로 표현했다. 작가에 의하면 ‘어린 시절에는 관심 없었던 사회적 사건이 이후 긴 시간 동안 개인의 일상에 많은 변화를 가져다주었던 과정을 상기하며’ 그린 작품이다. 큰 사건 뿐 아니라 주식 시세표나 광고 등도 빠지지 않는다. 필자의 경험과 기억에 의지하자면, 신문광고가 지면의 일부가 아닌 전면을 차지할 정도로 자본과의 관계를 직접적으로 드려냈던 시점부터 신문이 신문지가 된 것 같다. 미디어가 더욱 발달함에 따라 상업적이거나 정치적 선전은 보다 간접적이 된다. 소통의 역사 뿐 아니라, 미술사에서 신문은 독특한 역할을 했다. 입체파 화면에서 난데없이 잠입한 현실의 단편인 신문은 무엇인가의 재현이 아니라 화면의 평면성을 확인했다. 꼴라주가 포함된 화면은 지시대상을 환영으로 재현하는 것이 아니라 현실의 대상을 그대로 제시하는 장이 되었던 것이다.

신문은 현실의 사물이었지만, 다른 대상보다 번거롭지 않고 화면에 밀착될 수 있는 것이기에 이물감도 적었다. 재현이 아닌 제시에 콜라주의 효용성은 더욱 커져서, 평면이 아니라 입체로 까지 확장되었다. 컴바인 아트의 예처럼 이런저런 오브제들이 화면에 붙기 시작했고, 곧 회화적 평면은 지양되었다. 물론 누군가는 잠깐 보이는 현실의 단편에서 그때의 시대상과 작가의 메시지 등을 읽을 수도 있겠지만 말이다. 임장순은 신문을 직접 사용하는 것이 아니라 정보검색의 과정을 거쳐 디지털프린트, 프로젝터 등 기계들 또한 작업에 활용하면서 종이를 비롯해 그에게 익숙한 동양화 재료로 표현한다. 실제 90년대 신문이었으면 변색되었을 누런 색감의 평면에 평평한 대상을 담음으로서 재현의 위상을 변조한다. 글자를 먹으로 덮는 것은 그같은 조형적 선택의 반복적 강화이다. 글자들은 의미를 가리키는 중성적 수단으로서의 역할이 상실된 채 조형적으로 시각화된다. 인쇄물은 그 투명성을 잃는다.

점들로 변화한 글자들은 추상화가 자체의 물성을 강조하는 불투명한 언어임을 알려준다. 이미지의 배경이 따로 없다는 점도 추상적이다. 글자나 보도 사진, 광고 자리를 제외한 영역은 동양화로 치면 여백이지만, 신문이라는 지시대상의 맥락으로 보자면 그 또한 신문이라는 대상의 일부이기 때문이다. 한지에 연필과 먹으로 제작된 이번 전시의 작품이 이전과 다른 점은 ‘먹을 염색한 한지를 그림 바탕이 되는 한지 위에 콜라주 함으로서 원본 신문의 사진 부분을 재현하고자 했다’고 말한다. 작가는 신문 전면의 형식을 취함으로서 공간적 배치에 주목하게 하는데, 신문으로 대표되는 이전 시대의 아날로그 미디어는 기사 자체는 선형적인 문장들로 이루어졌겠지만, 기사와 기사(광고포함)는 병치됨으로서 공간적 형식인 회화와 어울리는 면이 있다. 동양화에 이미 시서화의 전통이 있지만, 회화와 문자, 더 나아가 인쇄매체와의 내적관계가 존재한다.

[구텐베르크의 은하계]는 개인화와 회화의 관계를 말한다. 감각이 분열되고 시각이 다른 감각으로부터 떨어져 나가게 된 것은 엄밀하게 획일적이고 반복가능한 활자에 의해 서적이 대량으로 생산되면서 생겨났다. 시각적인 것은 회화, 시, 논리, 역사에 있어서 명시성, 획일성, 연속성을 만든다. 어떤 종류의 응용지식이든 그것의 핵심은 복잡한 관계를 명시적인 시각적 용어로 번역하는 것이다. 하지만 선형적이고 연속적인 논증이라는 합리성은 진정으로 합리적인 것이 아니라 시각적인 것일 뿐이라고 비판받는다. 미디어의 역사를 논하는 맥루한이 조형예술을 해석하는데 주는 시사점은 인쇄문화와 밀접한 시각성을 추상화와 연결시킨다는 점이다. 진짜로 추상미술이라고 해야 하는 것은 다른 감각 능력들과의 상호작용으로부터 분절된 시각 감각 능력에만 의존한 것이다. 그 정점에 모더니즘이 있다. 하지만 미디어가 가지는 영향력은 시대에 따라 달라지고, 동시에 이러한 변화는 인간의 지각과 기억도 변형시킨다.

문자의 시대를 지나 영상의 시대가 열렸지만, 그것이 ‘시각적’인 것은 아니다. 늘 상 거론되는 회화나 동양화의 위기는 크게는 아나로그식 소통방식의 쇠퇴와도 연관된다. 사진이나 영화 등이 그림의 위상을 빼앗았지만, 이제 그 또한 디지털 방식의 이미지 제조술에 위기를 맞고 있지 않은가. 여러 차원의 공존이 아니라 하나의 흐름이 대세가 되는 것은 위험하다. 알라이다 아스만은 [기억의 공간]에서 물질적 자료를 전자매체의 글자로 바꾸면서 서적과 기록물보관소는 새로운 특성을 얻게 되었다고 말한다. 그것들은 이제 더 이상 고정된 자료 저장소로 이해되지 않고 자료들을 자동적으로 체계화하는 유동적인 시스템이 되었다. 시스템화는 과거의 인쇄문화에 기반한 독선보다 더 큰 권력으로 지배한다. 현재에도 필요한 것은 일방적으로 주어진 것을 새롭게 읽고 쓰는 방식이다. 임장순의 신문 소재의 작업은 시각문화의 핵심에 있었던 회화를 통해 매체계 사이의 대화를 복구한다는 의미가 있다.