인간과 자연 | 퇴화와 변성의 조형

참여작가: 김보중.나종희.송창.이해균.이흥덕

2024년 7월 4일(Thu.) – 9월 26일(The.)

Jul. 7 – Sept. 26, 2024

2024년 박물관 미술관 지원사업으로<인간과 자연_퇴화와 변성의 조형>전을 준비했습니다.

이미 국내에서 왕성한 활동으로 잘 알려진 다섯 분의 작가를 초대하게 되어 큰 영광입니다.

고도로 문명화된 현대 사회에서 날로 변화하는 지구 환경과 자연 재앙, 세월이 가면서 변성하는 모든 사물, 인간과 자연의 부작용과 부조화를 경험하게 됩니다. 모쪼록 각 작가의 회화적 해석으로 주제를 표현한 작품들을 관람하시면서, 지역 문화 거점으로서 미술관의 역할 또한 살펴보는 시간이 되시길 삼가 바랍니다. 감사합니다.

As a 2024 Haeum Museum of Art local culture and arts platform project, we prepare this exhibition <The formation of degeneration and metamorphosis-Man and Nature>. It is our great honor to invite five artists who are already well-known for their active works. Through the highly civilized, day-to-day global environment, unpredictable natural disasters, and flowing years, everything undergoes metamorphosis, and experiences side effects and incongruity between man and nature. We hope this exhibition can give you an opportunity to consider the role of the museum as a local cultural hub while appreciating the works expressed in different artistic interpretations of five artists under the theme of this exhibition. Thank you.

인간과 자연 | 퇴화와 변성의 조형

이선영(미술평론가)

인류학자 레비스트로스는 [슬픈 열대]의 맨 마지막 단락을 ‘세계는 인간이 없이 시작되었고 또 인간 없이 끝날 것이다.’고 말했다. 구조주의의 선구자로, 인간을 대신하는 구조의 힘을 대변해왔던 학자다운 언명이다. 현대의 언어학과 인류학, 정신분석학 등에서 중시한 구조는 철학과 미학에도 영향을 주었고, 인간은 구조의 뒤편으로 사라지는 듯했다. 하지만 얼마 전부터 떠오르고 있는 ‘인류세’라는 패러다임은 인간이 자연에 대한 불길한 영향력을 암시한다. 이러한 맥락에서 보자면 2024년 해움 미술관의 기획전시 ‘인간과 자연; 퇴화와 변형의 조형’은 오래된 주제이면서도 새롭다. 자연은 다양성과 실재에 대한 인식의 근원으로 예술가에게 영감을 주어왔고, 무의식의 발견 이후에는 인간 내부의 자연력이 주목받았다. 이번 전시에 참여하는 송창, 김보중, 이흥덕, 나종희, 이해균의 작품에서 자연은 인간 주체가 대상으로 삼는 피동적인 무엇이 아니다. 이들의 작품에서 자연은 인간 안팎에 있다. 이들의 자연에는 역사가 켜켜이 쌓여있고, 온몸으로 교류하는 체험의 원류이자, 한갓된 가상세계를 상대화하는 현실의 원천이 된다. 또한 그들의 주요 형식인 회화가 자연과도 같은 실재감을 가지길 바란다.

이흥덕

제작년도가 각기 다른 작품들을 함께 건 이흥덕의 작품들은 추리적 상상력을 요구한다. 그의 작품 자체가 불연속적인 구성을 통해서 모종의 분위기와 메시지를 전달해 온 터다. 그의 많은 작품에서 보이는 수수께끼같은 분위기는 카페나 마을 같은 평범한 일상 속에서 나타나곤 하지만, [태풍](2013)이나 [쓰나미](2015) 같은 천재지변, 요컨대 예측 불가능성과 재난이라는 사건적 상황도 예외는 아니다. 작품 [태풍]은 어마어마한 자연력이 훑고 지나간 사건 앞에서 얼어붙은 듯한 인간들의 다양한 면모를 불연속적으로 배치한다. 쓰나미는 그것이 바닷가에서 벌어진 사건이라는 점이 화면의 안배를 통해 나타난다. 집과 사람이 물고기처럼 파도 위에 떠 있는 광경을 바라보거나 무시하는 사람들이 공간공포증적인 구성으로 빽빽하다. 쓰나미에 희생된 사람들 못지않게 묵시록적이다. 오가는 열차가 동시에 정차한 승강장에 일관된 기준으로는 분류 불가능한 다양한 무리들이 쏟아져 나오는 작품 [종착역](2017)은 다양한 인간들이 한 플랫폼에서 뒤섞인다는 점이 활기와 불안을 동시에 야기한다. 붉은색 배경은 작가가 이미지 뿐 아니라 색으로도 말함을 알려준다. 사건이 벌어지기 이전에 멈춰진 상황에 집중하는 이흥덕의 작품은 인간사회의 가장 친근한 범주인 [가족](2019)에 적용됨으로서 기이함을 더한다.

나종희

판넬 위에 알루미늄 캔을 붙여 만든 나종희의 작품들은 일회용품이 쌓인 듯한 모습으로 나타난다. [집적]은 말 그대로 거대한 쓰레기 산처럼 보인다. 대량 소비사회의 풍경인 셈이다. 선진국의 쓰레기는 후진국으로 수출되어 그들의 생태계가 되기도 한다. 상품 기호가 자연을 대신하여 인공생태계를 이루며 인간 또한 그 산물이다. 작품의 형태소를 이루는 압축된 캔은 인간의 생산/소비활동이 초래한 결과가 기후변화를 비롯해 자연을 재구성하고 있음을 말한다. 일부가 아니라 전체, 외부가 아니라 내부까지 잠식한다. 작품 [녹색 터널]에서 터널은 끝이 없어 보이는 암울한 상황에 대한 은유다. 자연을 흉내내는 녹색이라고 해서 달라지는 것은 없다. 일상의 일거수일투족이 일회용 소비 품목으로 깔려있는 끝없는 길을 통과하는 여정이 바로 일상이다. 작품 [무릎 꿇다]와 [추락하는 사람]은 쓰레기 산처럼 나타나는 생태계에 상응하는 인간의 모습이다. 무릎을 꿇는 모습이든 추락하는 모습이든 긍정적이지 않다. 찌그러진 깡통들로 이루어진 형태소는 소비자의 몸통을 이룬다. 작품 [팬데믹]은 한치의 앞도 가늠할 수 없는 풍경이라는 점에서 불길하다. 사회적 약자에게 더 가혹하게 다가왔던 세계적인 재앙은 자연의 역습이 편재하며, 그것이 상시적일 것이라는 묵시록적 예감이다.

송창

작품 [교하](2022)의 화사한 풍경에서 흉측하게 드러나는 우측 철조망은 분단국가의 현실을 상기시킨다. 휴전선은 강대국의 이해관계에 의해 그어졌고, 지금도 그 역학관계가 크게 달라지지 않았다. 그가 분단 풍경을 계속 그리는 이유이기도 하다. 몇 년 전 평화와 통일 문제는 우리 사회의 수면 위로 떠오른 빅이슈가 되기도 했지만, 정권의 부침에 따라 퇴행하기도 한다. 민족이나 통일이라는 단어 자체를 삭제하려는 움직임까지 있는 판이다. 우리 사회의 근본 모순인 분단을 수십년째 녹여 넣는 작가의 방식은 담담하면서도 끈질기다. 한탄강 승일교를 배경으로 한 작품 [만남-승일교에서](2022)는 인간이 만든 구조물과 달리 강은 막힘없이 흐름을 암시한다. 역사가 새겨진 자연에 대한 관심은 채 100년이 안 되는 분단의 역사를 넘어 보다 광폭의 연대기로 이어진다. 작품 [옥녀봉의 봄](2022)의 소재지는 신선들과 옥녀가 등장하는 설화가 깔린 곳이다. 화면 전면에 가득한 꽃들은 뒤편의 무언가를 감추는 듯하며, 모종의 이야기, 즉 사건 이후에도 꽃은 피고 지는 것이다. 작품 [호로고로](2021)는 색유리 파편들이 수수께끼같은 기호로 나타나며 거듭되는 해석을 요구한다. 호로고로 유적지는 한탄강과 차탄천이 만나는 유적지로, 역사가 펼쳐지는 무대에 대한 작가의 관심은 선사시대까지 연장된다.

이해균

이해균은 단단한 것에서 유동성을 본다. 파도치는 바다를 닮은 우리 산하의 모습은 단단함도 처음에는 부드러움에서 시작된 것임을 말한다. 상반되어 보이는 것의 경계를 풀어헤치는 것은 바다 풍경에서도 마찬가지다. 바다와 하늘이 구별되지 않는 풍경에는 에너지의 흐름만이 출렁인다. 그의 풍경은 물질과 에너지가 서로의 몸을 바꾸면서 요동친다. 재현으로 굳어질 풍경이 아니라, 생성하고 소멸하는 과정 중의 자연이다. 일출 풍경에서는 허(虛)의 공간을 요동치는 붓자국으로 가득 채운다. 다양한 표현형식 와중에도 회화라는 기본 형식을 고수해온 작가는 예술과 자연의 수렴을 꾀한다. 붓으로 자연을 그리는 것이 아니라, 자연적 실재에서 붓자국을 발견하는 것이다. 굵은 붓터치가 두드러진 작품은 추상적이지만 풍경이 깔려있다. 작가는 오래된 나무 껍데기에서 자연이 그은 굵은 필획 형태를 발견한다. 나무껍질을 죽 이어붙인 작품은 자연에 내재한 추상적 형태를 재차 강조한다. 표현이 아니라 강조인 것은 그가 나무껍질의 원래 배열 상태를 최대한 존중하기 때문이다. 자연적 형태는 어떤 에너지의 흐름이 고정된 것이다. 죽은 나무의 껍질도 예외는 아니다. 지구상에서 가장 오래 살고 가장 부피도 큰 기념비적인 생명체는 그 일부라 할지라도 우주의 질서가 아로새겨져 있다.

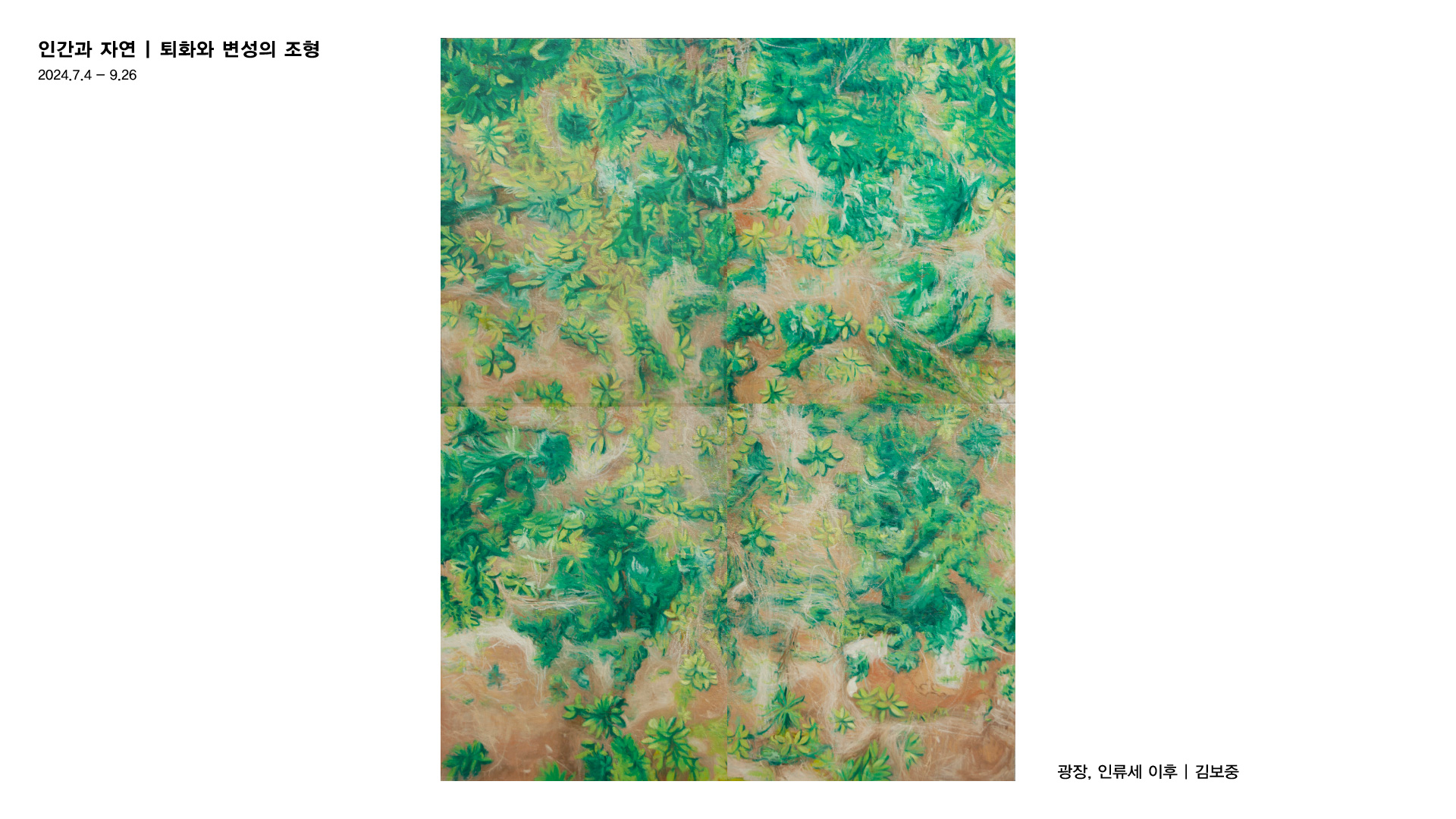

김보중

김보중의 [공생인] 시리즈는 햇살이 들어오는 푸른 숲속에 사람이 있다. 그 사람은 그곳에서 사냥이나 노동하지 않는다. 나뭇가지를 붙잡고 놀며 흐르는 물에 발을 담그고 있기도 한다. 숲 속 누드의 모습은 낙원을 떠올린다. 이상적인 숲을 무대로 한 낙원의 인간이 악의 유혹에 빠져 나신의 부끄러움을 깨닫고 낙원에서 쫒겨났다는 유명한 종교적 서사도 있다. 작가가 종교인인지는 모르지만, 낙원에 대한 이미지로서는 설득력이 있다. 낙원은 다름아닌 자연과 인간이 대립하지 않고 서로에게 속하는 세계에 대한 상상이다. 남성은 나무와 여성은 계곡의 물과 어우러져 있어 자연으로부터 출발한 상징에 대한 인류학적 상상력과도 연결된다. 하지만 조형적으로 보면, 그의 작품 속 누드는 나무숲 사이로 스며든 빛의 그림자를 미묘하게 반영하는 중성적 대상으로 다가온다. 마치 조각에서 하얀 석고상의 역할과 유사하다. 나무숲을 통과한 비정형적 빛의 무리들은 건강하고 균형 잡힌 몸을 더욱 빛나게 한다. 그것은 자연에 대립하지 않고 자연에 귀속되어 있는 인간의 본모습일 것이다. 작품 [광장, 인류세 이후]는 대지를 벌떡 일으켜 세운 듯한 구도로 긴장감을 준다. 살을 떠올리는 대지, 그 위에 돋아난 식물들은 인류세 이후의 지구에 인간의 자리는 불확실하다는 메시지로 다가온다.

<The formation of degeneration and metamorphosis-Man and Nature>

Lee, Sun-Young (Art critic)

(Translated by Dr. Lee, Young-Gyo

A French abthropologist and structuralist Claude Lévi Strauss worte ‘The world began without humans and will end without humans’ as the last sentence of his book Tristes Tropiques (Sad Tropics, 1955). This is the statement of a structuralist who has represented the power of structrue in place of humans. Structures that has emphsized in modern linguistics, anthropology and psychoanalysis affected philosophy and aesthetics. Humans seemed to disappear behind the structure. However, the emerging paradigm of “anthoropocene” from 2011 suggests the ominous influence of humans on nature. In this context, the special exhibition of Haeum Museum of Art <The formation of degeneration and metamorphosis-Man and Nature> is familiar and simultenously new. Nature has existed as the source of awareness of diversity and reality ad has inspired artists along with history. After the discovery of the unconscious, the natural force inside humans was also noticed. Nature expressed in the works of the five artists participating in this exhibition is not a passive object that humans with subjectivity consider as an object of action. In their works, nature exists both inside and outside of human life. History is piled up in nature expressed by the five artists, and it becomes the source of experience that interacts with the whole body, and the source of reality that relativizes the idle virtual world. I also personally hope that their ways of expression, painting, has a sense of reality like nature.

Lee, Heung-Duk

Lee, Heung-Duk’s works with different production years require viewers to have reasoning and imagination. His works themselves have conveyed some kind of atmosphere and message through a discontinuous composition. In many of his works, an enigmatic atmosphere can easily be felt, not only in daily life such as in cafes and in villages, but also in natural disasters such as <The typhoon: 2013> and <The tsunami: 2015>. In short, that atmosphere is expressed through unpredictable natural disasters. In his work <The typhoon>, we can see various aspects of humans who are stuck in front of the traces of huge natural forces. The beach where the tsunami occurred is revealed through the artist’s screen arrangement. In this work, the images of onlookers who look at houses and people floating on the waves like fish or pass them casually appear in a space-phobic composition. Their appearance is as taciturn as the people killed by the tsunami. In his work <The final station: 2017>, numerous people with no contact point pour out of the trains at the same time on the platform where the trains both coming and going stop at the same time. The appearance of various humans mixing on the platform causes both vitality and anxiety. The red background seen behind people means that the artist is using colors as well as objects on the screen to communicate with us. Lee, Heung-Duk’s style of focusing on the moment just before the incident occurs gives the impression that the most familiar theme of human society is transformed into eccentricity through <Family: 2019>.

Na, Jong-Hee

Na, Jong-Hee’s works, made by attaching an aluminum can on the panel, appear as if disposable items were stacked. <Aggregated> literally looks like a huge garbage mountain. It shows the landscape of today, a mass consumer society. Garbage from developed countries is exported to underdeveloped countries and becomes their ecosystem. In palce of nature, product of symbols for an artificial ecosystem, and humans are also prodects of that ecosystem. Compressed cans form the morpheme of the work, indicating that human production and consumption activities lead to climate change and reconstruct the original nature. It erodes not only part, but the whole, not the outside, but the inside. In his work <Green Tunnel>, the tunnel is a metaphor for a grim situation that seems endless. There is nothing different about green that mimics nature. It is our daily life to travel through an endless tunnel which has densely covered with disposable products. Both works <Kneeling> and <The Faller> are human corresponding to the ecosystem that appears like garbage mountains. The appearance of a person kneeling or a person falling is not positive at all. The morpheme of both two works, consisting of crushed cans, forms the torso of a person who consums them. His work <Pandemic> is ominous in that it is an unpredictable landscape. The global catastrophe, which has come harsher to the socially weak, means that nature’s conterattack is ubiquitous and constant.

Song-Chang

The barbed wire on the right, which is hideously revealed in the bright landscape of Song-Chang’s work <Under the bridge: 2022>, reminds us of the reality of our divided country. Our MDL (Military Demarcation Line) was created by the interests of the world powers and its dynamics remain unchanged. This situation is why the artist continues to draw the landscape of division. The issue of peace and unification in our society may surface or sink, depending on various interests including the regime. There is even a movement to remove the word nation or unification. The artist’s method of melting the division, which is the chronic contradiction of our society, into his work for decades is calm and persistent. Unlike human-made structures, <Meeting in Seungilgyo Bridge: 2022>, which is set on the Hantan River, implies that the river flows uninterrupted. Nature with traces of history leads to a wide chronology beyond the history of division less than 100 years ago. The location of his work <Spring of Ongnyeobong Peak: 2022> is a place with folktales featuring the gods and Ongnyeo. Some kind of hidden story behind flowers on the front of the screen, and it paradoxically reveals that the flowers bloom and fall even after the incident. The work <Horogoru: 2021> is with colored glass fragments expressed in enigmatic symbols and it requires repeated interpretations from viewers. Horogoro is a place where the Hantan River and Chatancheon meet, showing that the artist’s interest in the stage where history unfolds has reached prehistoric times